アーカイブ

2025年11月04日

新しくなった宮川町の歌舞練場の

杮落とし公演に伺いました。

芸舞妓さんの華やかな舞で開幕です。

以前の建物とは様子が変わり

周辺一帯が新しい街になっていました。

そして文化の日は恒例の

鴨川クリーンハイクに参加しました。

北大路橋~北山橋~上賀茂神社のある上賀茂橋まで

この区間はゴミがありませんが

三条や四条あたりの鴨川はゴミが酷いので

京都が誇る鴨川をぜひ美しく利用して頂きたいと思います。

西脇知事も参加されています

2025年10月26日

「テンション上がる〜!」

「人生で初めて着物を着た!」

と女子も男子も留学生も

着方やたたみ方を協力しながら

和気藹々のゆかた実習でした^^v

こんな感想が聞けるのも

ゆかたの魅力ですね!

着た後はフリータイム

写真を撮ったり着心地も学ぶ時間に。

この経験をきっかけに

着物に関心を持ってくれると嬉しいです。

実習には

日本舞踊西川流 西川鯉求くん(4回生)が

毎学期お手伝いに来てくれます!

勉強熱心で人柄も優れている教え子の踊手さん♪

今出川キャンパスと京田辺キャンパスにて。

同志社大学

日本の伝統と文化ー着物

柾木良子

2025年10月11日

展覧会に行くときは

まずその作品をイメージする

色調や素材感を意識して着るものを選びます。

会場の空気感にもなじみ、

特徴的な色使いやモチーフを

コーディネートに入れるのも楽しんで。

今回は「民藝」の展覧会へ

こっくりした焦げ茶色の紬地の染に

染帯と駕籠を合わせて。

草履のツボと帯締めの房を朱色で揃えて。

先日はアメリカ人のアーティストが

「藍色」をテーマにしていたので

藍色の着物を着て行くと

とても喜んでくれました。

特別展「民藝誕生100年―京都が紡いだ日常の美」

京都市京セラ美術館

9月13日まで

柳宗悦、黒田辰秋、河井寬次郎、

バーナード・リーチ、芹沢銈介、

棟方志功などの民藝関連作家の優品を展示。

2025年09月23日

海外の男性3名様の着付けを致しました。

初めての着物に緊張されてましたが

喜んで頂けたようでした。

男性の着物は女性とちがい、

衣紋は抜かず、

おはしょりも無い対丈、

帯揚げや帯締めもなくて

角帯1本だけで貝の口結びの完成。

男性の着物はシンプルなだけに

着付けで気を付けたいのは

帯の位置。

腰骨で締めると安定して

決まります。

横から見て、やや前下がり後ろ上がりが

格好がいい。

ベルトの位置よりちょっと低いなと

感じるくらいがポイントです。

※写真は「北山ゆかた祭」デモンストレーションの様子

※男性の着付けはご紹介か知り合いのみ。

2025年09月12日

近代日本画を代表する竹内栖鳳の旧私邸

ザ ソウドウ 東山 京都。

9月16日 OPENする和食「くろどう」さんへ

優美な佇まいの日本家屋と庭園を眺めながら

新鮮な食材を美しく、また

こだわった調理の仕方で

どれも素晴らしいお料理でした。

監修を手がけるのは、名店「くろぎ」さん。

ゆったり落ち着いた雰囲気のなか

夏の疲れも癒されました。

2025年08月23日

京都の河原町にある

BALが創業55周年

リニューアル10周年イベントへ。

BALといえば京都のファッションの発信地。

幼い頃は母に連れられ、

高校時代は学校の帰りに寄ってから帰る。

まるで部活のように。

お洒落をすること、センスを磨くこと、

トレンドを意識すること。

それが当時BALにあった。

DCブランド(デザイナーズブランド)が全盛期の頃、

お洒落でカッコよくて活気があって

ファッションが溢れていた。

時代を経て洋服の買い方も変わってきたから

最近はお店が少なくなって寂しい。

でも先日、大阪に行ったら

お店には人が溢れ活気があった。

品揃えも京都とはちがう感じがした。

お洒落は気持ちを上げ個性が表現できる。

再びあの頃のような

ファッションの活力が戻ってほしい!

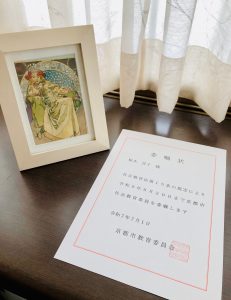

2025年08月20日

京都市社会教育委員会

社会教育委員も9年めとなり

副議長に就任いたしました。

身の引き締まる思いですが

京都に貢献できるよう努めて参ります。

2025年08月09日

撮影の打ち合わせ

本番は着物で。

フォトグラファー

三野伸吾氏

2025年08月01日

酷暑の7月でしたが前期の授業も終了。

いつも大学から帰宅したらまず珈琲ブレイク。

(日本茶やお紅茶のときもあるけど)

喫茶店よりいちばん心地よいです。

そして忘れないうちに授業の

改善点や学生の様子などを振り返り。

私は着物を創作したり、販売をしたりして

着物に関わっているのではなくて

”着物文化を伝えること” が仕事なので

1コマのなかでどれだけ着物について

理解を深め、愛着を持って貰えるか。

もっと分かりやすく楽しくするには。と

試行錯誤のくりかえしですね。

学生から

「着物についてこんなに考えたことがなかった、

期待以上の学びを得て有意義な授業だった」

「京都らしさ全開のクラスだった。普通に生きてたら

関わらない分野の勉強ができてとても良かった」

「毎回の授業で得る知識が新鮮で面白く

教養が深まっていくのを実感できた」

「留学中この授業がいちばん気に入りました。

来年留学する友達にもお勧めします」

「日本人でありながら着物について知らなかったから

誰かに教えてあげたい」

「先生に人柄も合わせて4年間で

1番受講してよかったと思える授業でした」

こんな感想をくれると教師冥利に尽きますね。

また”現場を見る、声を聞く”ように促すので

学生は積極的に取材に行きました。

快く協力してくださった着物業界の皆様

本当にありがとうございました!

お陰で深い学びとよい発表ができました。

まだまだ暑い日が続きますが

ご自愛のほどお過ごしください。

「柾木良子の京都で着物らいふ」より

2025年07月28日

お能の会へ

先日、私の授業でゆかた実習の

お手伝いに来てくれた

片山峻佑くん(同志社大学3回生)の舞台を観てきました。

↑右端

生まれた時から知っているので

子供から少年、そして青年になった姿を見るとまるで

“親戚のおばちゃん”のような気持ちで

「大きくなったな。凛々しくなったな〜」としみじみ。

こうして芸も受け継がれていくのですね。

これからが楽しみです✨

茂山千五郎さんと茂山逸平さんの

狂言も面白くて声に出して笑ってました!

私は地下鉄「東山駅」から川沿いを

歩いて観世会館まで行きますが

昔からこの川と橋は好きな場所です。